こんにちは。皆さんは、テレビのCMやお店のポスター、インターネットの広告などで、思わず「おっ」と目を引かれる言葉に出会ったことはありませんか。短いのに、なぜか心に残ったり、「欲しいな」「やってみたいな」と思わせたりする言葉です。私たちは、そんな言葉を「“脳が欲しがる言葉”」と呼ぶことがあります。

最近、AI(人工知能)がとても賢くなって、文章を書くこともできるようになりました。まるで、AIが私たち人間の代わりに、この「“脳が欲しがる言葉”」を作ってくれるようにも見えます。でも、本当にAIは、私たちの心に深く響き、行動を起こさせるような言葉を生み出すことができるのでしょうか。

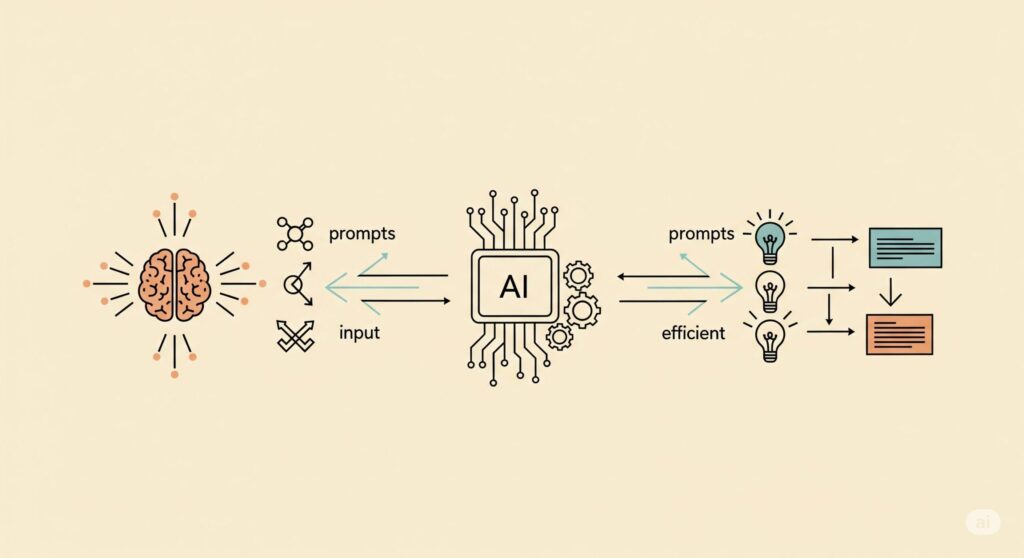

今回の記事では、生成AIを使って、人々の心を動かし、実際に商品が「売れる」ような言葉、つまり「成果につながるコピー」を作るための秘訣をお話しします。特に、「プロンプト」という、AIへの指示の出し方がとても重要になります。私たちは今回、心理学の「古典的な知恵」を生成AIに「叩き込む」という実践的な実験を通じて、どうすれば「成果につながる言葉」を作れるのかを探っていきましょう。AI時代だからこそ、AIと人間が協力して、最高の言葉を生み出すための戦略を、中学生の皆さんにも分かりやすく、具体的な例を交えながら探っていきます。

目次

- 「脳が欲しがる言葉」の秘密:心理学のトリガー

- 生成AIと“心のトリガー”:実験の始まり

- 【実践】生成AIに「脳が欲しがる言葉」を叩き込む実験

- 実験結果からわかること:AIの得意と人間の役割

- AIコピーで「売れる言葉」を生み出すための人間の役割

- AI時代に“人間の思考力”で勝つためのプロンプト活用術

- まとめ

「脳が欲しがる言葉」の秘密:心理学のトリガー

「脳が欲しがる言葉」とは、単なる情報ではなく、人の心にグッと入り込み、行動させるような力を持った言葉のことです。なぜ私たちは、特定の言葉に強く惹きつけられるのでしょうか。そこには、心理学の「トリガー(引き金)」が隠されています。

カクテルパーティ効果

想像してみてください。あなたは賑やかなパーティ会場にいます。たくさんの人が話し声でガヤガヤしていますが、なぜか遠くで自分の名前が呼ばれると、その声だけはハッキリと聞こえてきませんか。これが「カクテルパーティ効果」です。人は、自分に関係のある情報や、自分の名前には特に注意を向ける、という脳の性質を表しています。

この効果を広告に応用すると、「これは私のための情報だ」と、ターゲットとなる人に強く感じさせる言葉を作るヒントになります。例えば、「忙しいあなたへ」とか「夢を追いかける君に」といったように、特定の人物像に呼びかけるような言葉を使うことで、たくさんの情報の中に埋もれることなく、相手の注意を引きつけることができるのです。

確証バイアス

次に「確証バイアス」です。これは、人は自分が「こうだろう」と思っていることや、自分が信じたい情報ばかりを集めたり、信じたりしやすい、という心の偏りのことです。例えば、「ゲームは集中力を高める」と信じている人は、ゲームで集中力が上がったという記事ばかりを探して読んだり、信じたりしがちです。

広告に応用すると、ターゲットがすでに持っている「こうしたい」「こうなりたい」という考えや、「これは良いものだ」という信念を、さらに強めるような言葉を使うことができます。「やっぱりこれで正しかったんだ」と納得させるような言葉は、人々の行動を後押しする強い力を持っています。

社会証明

続いて「社会証明」です。これは、人は多くの人が行っている行動や選んでいるものを「正しい」とか「良い」と判断しやすい、という心理のことです。例えば、レストランの前に行列ができていたら、「ここは美味しいお店に違いない」と思うことや、「みんなが持っているから、私も欲しい」と感じることがこれに当たります。

この効果を広告に応用すると、「たくさんの人が選んでいるから安心」「人気があるから間違いなし」という印象を与え、購入や利用を促すことができます。「売上No.1」「利用者数〇〇万人突破」といったフレーズは、社会証明の典型的な例です。

希少性

次に「希少性」です。これは、手に入りにくいものや、数が限られているものほど価値があると感じ、強く欲しくなるという心理のことです。期間限定のセールや、数量限定の商品に「今買わないと後悔するかも」と感じた経験はありませんか。

広告に応用すると、「今すぐに手に入れないと損をする」という気持ちを引き出し、人々の購買意欲を高めることができます。「残りわずか」「本日限り」といった表現は、この希少性を刺激するものです。

損失回避

最後に「損失回避」です。これは、人は何かを得る喜びよりも、何かを失うことへの痛みの方が強く感じる、という心理のことです。例えば、1000円もらう喜びよりも、1000円を失う悲しみの方が大きい、ということです。

広告に応用すると、「この機会を逃すと損をする」「使わないことで不利益が生じる」といった形で、人々の行動を促すことができます。「〇〇しないと損」「今すぐ行動しないと、このメリットを失います」といったフレーズは、損失回避の心理を利用しています。

これらの心理トリガーは、昔から広告のプロたちが無意識のうちに、あるいは意識的に使ってきた「古典的な知恵」です。では、生成AIは、これらの人間の心の動きを捉えた言葉を生み出すことができるのでしょうか。次の章で、実際に実験してみましょう。

生成AIと“心のトリガー”:実験の始まり

生成AIは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習しています。その中には、もちろん、過去の優れた広告コピーや、心理学的な要素を含んだ文章も含まれているでしょう。しかし、AIは感情を持たず、人間の心の動きを「理解」しているわけではありません。

そこで今回の実験の目的は、単にAIに文章を書かせるだけでなく、「心理学の仕組み(心のトリガー)」を具体的にプロンプトでAIに教え込み、どれだけ「脳が欲しがる言葉」に近づけることができるかを探ることです。

私たちは、生成AIを「言葉の魔法使いの弟子」だと考えます。弟子がどんな魔法をかけられるかは、師匠である私たち人間が、どれだけ的確で詳しい指示(プロンプト)を出せるかにかかっています。

実験では、生成AIにコピーを作成してもらい、その後、人間がそのコピーを「評価」し、「編集」することで、より良いものへと磨き上げていきます。さあ、AIと人間の共同作業の始まりです。

【実践】生成AIに「脳が欲しがる言葉」を叩き込む実験

それでは、具体的に2つの心理トリガーを使ったプロンプトと、AIの出力例、そして人間がどう磨き上げるかを見ていきましょう。

実験1: 「カクテルパーティ効果」を応用した見出し作成

まずは、「カクテルパーティ効果」を応用して、ターゲットが「これは自分のことだ」と感じるようなウェブサイトの見出しを作成する実験です。

プロンプトの解説:

「ターゲットは30代女性。カクテルパーティ効果を使い、“名前を呼びかける”ような見出しを10個生成してください。見出しの目的は、新しい子育て支援サービスのウェブサイトへの関心を引くことです。ポジティブで、希望を感じさせるトーンでお願いします。」

このプロンプトでは、以下の点を具体的にAIに伝えています。

- ターゲット: 30代女性(誰に伝えたいか)

- 心理トリガー: カクテルパーティ効果(どんな心理を狙うか)

- 表現方法: “名前を呼びかける”ような(具体的な言葉のイメージ)

- 数量: 10個(どれくらいの量が必要か)

- 目的: 子育て支援サービスへの関心喚起(何のために作るか)

- トーン: ポジティブで希望を感じさせる(どんな雰囲気の言葉か)

AIからの出力例 (フィクション):

- 「ねぇ、あなたの子育て、一人じゃないよ。」

- 「毎日頑張るママへ、とっておきの応援です。」

- 「もしもあなたが、子育てに悩んだら。」

- 「30代のあなただからこそ知ってほしい、新しい選択肢。」

- 「今日から変わる、あなたの育児ライフ。」

- 「頑張りすぎないで、あなたは十分素晴らしい。」

- 「あなたのその悩み、私たちに話してみませんか。」

- 「未来の笑顔のために、今できること、知ってる?」

- 「子育て、もっと楽しくしませんか、あなたと一緒に。」

- 「忙しい日々の中の、あなたのための安らぎ。」

人間による評価と「編集」:

AIは「呼びかけるような」という指示を理解し、様々な「あなた」「ママ」といった言葉を使ってくれています。特に「ねぇ、あなたの子育て、一人じゃないよ。」や「もしもあなたが、子育てに悩んだら。」は、カクテルパーティ効果をうまく使っていると言えるでしょう。しかし、まだ少し一般的な印象のコピーもあります。

- 良かった点: 特定の世代の女性に語りかける言葉を使えている。問いかけ形式や優しいトーンを出せている。

- 改善点: 具体的な子育ての悩みに触れることで、より「自分ごと」と感じさせる。希望だけでなく、具体的な「解決の兆し」を示す。

例えば、AIが出したコピーを人間が編集すると、次のようになるかもしれません。

- AI: 「もしもあなたが、子育てに悩んだら。」

- 人間が編集: 「寝かしつけに困っているあなたへ。今夜から変わる、魔法の安らぎタイム。」(具体的な悩みと解決策を提示し、よりターゲットの心に刺さるようにする)

- AI: 「30代のあなただからこそ知ってほしい、新しい選択肢。」

- 人間が編集: 「子育てと仕事、両立したいあなたへ。理想のバランスを叶える時短テクニック。」(ターゲットの具体的な状況と、叶えたい未来を結びつける)

このように、AIの出力を元に、人間が具体的な悩みや願望を付加することで、より「脳が欲しがる言葉」へと磨き上げることができるのです。

実験2: 「確証バイアス」を活用した商品説明文の作成

次に、「確証バイアス」を応用して、ターゲットが「やっぱり自分の考えは正しかった」と感じるような商品説明文を作成する実験です。

プロンプトの解説:

「ターゲットは、『健康に気をつけたいが、運動は苦手』だと考えている人。確証バイアスを利用し、彼らが既に持っている『自宅で手軽に健康になれる方法があるはずだ』という信念を強めるような、栄養補助食品の商品説明文(200字程度)を生成してください。科学的な根拠を示す言葉を使い、安心感を与えるトーンでお願いします。」

このプロンプトでは、以下の点をAIに指示しています。

- ターゲット: 健康意識はあるが運動が苦手な人(具体的な心の状態)

- 心理トリガー: 確証バイアス(どんな心の偏りを狙うか)

- 信じていること: 「自宅で手軽に健康になれる方法があるはずだ」(ターゲットの潜在的な信念)

- 内容: 栄養補助食品の説明文

- 文字数: 200字程度

- 表現: 科学的根拠、安心感を与えるトーン

AIからの出力例 (フィクション):

「日々の健康習慣、続けられていますか。忙しい現代で、運動はなかなか難しいですよね。しかし、ご安心ください。最新の研究に基づいたこの栄養補助食品は、あなたの『自宅で手軽に健康になりたい』という願いを科学的にサポートします。毎日の食生活にプラスするだけで、必要な栄養素を効率良く摂取。無理なく、着実に、理想の健康へと導きます。もう頑張りすぎなくて大丈夫です。あなたの健康への賢い選択を、この一粒から始めてみませんか。」

人間による評価と「編集」:

AIは、「運動が難しい」「手軽に健康になりたい」というターゲットの信念を理解し、それに寄り添う言葉を選んでいます。「最新の研究」「科学的にサポート」「効率良く摂取」といった言葉で、確証バイアスを刺激し、「やっぱり手軽にできる方法があるんだ」と納得させようとしています。

- 良かった点: ターゲットの悩みと、潜在的な信念を捉えている。「ご安心ください」など、安心感を与える言葉も使えている。

- 改善点: 具体的な成分名や、それが体にどう作用するかの簡潔な説明を加えることで、より説得力が増す。より「自分だけの」解決策だと感じさせる一言。

例えば、AIが出したコピーを人間が編集すると、次のようになるかもしれません。

- AI: 「もう頑張りすぎなくて大丈夫です。あなたの健康への賢い選択を、この一粒から始めてみませんか。」

- 人間が編集: 「あなたの『運動なしでも健康に』は、決してワガママではありません。 最新の〇〇成分が、内側からあなたをサポート。賢いあなたが選ぶ、新しい健康習慣がここにあります。」(ターゲットの考えを肯定し、その選択を「賢い」と後押しすることで、確証バイアスをさらに強める)

このように、AIが作った土台に、人間の持つ共感や洞察を加えて「これはまさに自分のための解決策だ」と感じさせる言葉へと高めていくことができます。

実験3: 「社会証明」を活用した利用促進コピーの作成

続いて、「社会証明」を応用して、多くの人が利用していることを示し、安心感を与えて利用を促すコピーを作成する実験です。

プロンプトの解説:

「ターゲットは、新しいオンライン英会話サービスに興味はあるが、本当に効果があるか不安に感じている高校生。社会証明の心理トリガーを使い、多数の成功事例や利用者数を示すことで、安心感と信頼性を高めるウェブサイトの導入コピー(150字程度)を生成してください。前向きで、夢を後押しするトーンでお願いします。」

このプロンプトでは、以下の点をAIに指示しています。

- ターゲット: オンライン英会話に不安を感じる高校生(具体的な心の状態)

- 心理トリガー: 社会証明(どんな心の偏りを狙うか)

- 表現方法: 多数の成功事例や利用者数を示す(具体的な言葉のイメージ)

- 文字数: 150字程度

- 目的: 利用促進、安心感と信頼性の向上

- トーン: 前向きで、夢を後押しする(どんな雰囲気の言葉か)

AIからの出力例 (フィクション):

「英語で話せるようになりたい、その夢、私たちと一緒に叶えませんか。すでに10万人以上の高校生がこのオンライン英会話で、自信を持って世界とつながる喜びを感じています。先輩たちも口を揃えて『英語が楽しい』と語る、確かな実績。さあ、あなたも一歩踏み出して、未来の自分に出会いましょう。」

人間による評価と「編集」:

AIは「10万人以上」「先輩たちも口を揃えて」といった具体的な数字や周囲の評価を用いることで、社会証明を効果的に表現しています。「確かな実績」という言葉も信頼性を高めています。

- 良かった点: 具体的な数字と、身近な「先輩」という言葉で社会証明を確立している。前向きなトーンも維持できている。

- 改善点: 利用者の具体的な「成功体験」を短い言葉で示唆する。よりターゲットが自分を重ねやすい表現にする。

例えば、AIが出したコピーを人間が編集すると、次のようになるかもしれません。

- AI: 「先輩たちも口を揃えて『英語が楽しい』と語る、確かな実績。」

- 人間が編集: 「全国の高校生10万人以上が、『話せる楽しさ』を実感。 テストの点数アップから、海外の友達との会話まで、夢を叶えた先輩の声が、あなたの背中を押します。」(具体的な数字と、夢の実現例をリンクさせ、より強い共感を呼ぶ)

このように、AIが作った土台に、人間がより具体的な成果や共感を加えることで、社会証明の力を最大限に引き出すことができます。

実験4: 「希少性」を強調した限定感のあるコピーの作成

次に、「希少性」を応用して、限定感を強調し、今すぐ行動しないと手に入らないという気持ちを高めるコピーを作成する実験です。

プロンプトの解説:

「ターゲットは、人気のあるカフェの限定スイーツを求めている大学生。希少性の心理トリガーを使い、『今しか手に入らない』という強い限定感を出すSNS投稿文(50字程度)を生成してください。食欲をそそる表現と、焦りを生むトーンでお願いします。」

このプロンプトでは、以下の点をAIに指示しています。

- ターゲット: 限定スイーツを求める大学生(具体的な欲求)

- 心理トリガー: 希少性(どんな心の偏りを狙うか)

- 表現方法: 『今しか手に入らない』という強い限定感を出す(具体的な言葉のイメージ)

- 文字数: 50字程度

- 目的: 今すぐの購買行動を促す

- トーン: 食欲をそそり、焦りを生む(どんな雰囲気の言葉か)

AIからの出力例 (フィクション):

「とろける新作、もう味わった?この絶品スイーツは今週末で終了。次はないかも。急いでカフェへ!」

人間による評価と「編集」:

AIは「今週末で終了」「次はないかも」といった表現で、希少性をうまく出しています。「とろける新作」も食欲をそそります。

- 良かった点: 短い文字数で限定感を表現できている。ターゲットの欲求を刺激する言葉を使えている。

- 改善点: より具体的な「残り時間」や「限定数」を示唆する。五感に訴える言葉を強める。

例えば、AIが出したコピーを人間が編集すると、次のようになるかもしれません。

- AI: 「とろける新作、もう味わった?この絶品スイーツは今週末で終了。次はないかも。急いでカフェへ!」

- 人間が編集: 「残りわずか! 口の中でとろける幻の新作。本日最終日、逃したらもう二度と出会えないかも。急いで!」(「残りわずか」「幻」「本日最終日」「二度と」など、より強い希少性を示す言葉を重ねる)

このように、AIの出力を元に、人間が具体的な期限や数量、五感に訴える表現を加えることで、希少性の効果をさらに高めることができます。

実験5: 「損失回避」を刺激する訴求コピーの作成

最後に、「損失回避」を応用して、行動しないことで生じる不利益を強調し、利用を促すコピーを作成する実験です。

プロンプトの解説:

「ターゲットは、将来のキャリアに漠然とした不安を感じている高校3年生。損失回避の心理トリガーを使い、『今行動しないともったいない』『チャンスを逃す』という危機感を煽る、進路相談サービスの広告コピー(100字程度)を生成してください。真剣で、考えさせるトーンでお願いします。」

このプロンプトでは、以下の点をAIに指示しています。

- ターゲット: キャリアに不安を感じる高校3年生(具体的な悩みと状況)

- 心理トリガー: 損失回避(どんな心の偏りを狙うか)

- 表現方法: 『今行動しないともったいない』『チャンスを逃す』という危機感を煽る(具体的な言葉のイメージ)

- 文字数: 100字程度

- 目的: 進路相談サービスの利用促進

- トーン: 真剣で、考えさせる(どんな雰囲気の言葉か)

AIからの出力例 (フィクション):

「将来への不安、そのままにしていませんか。今、一歩踏み出さないと、あなたは理想の未来へのチャンスを逃してしまうかもしれません。手遅れになる前に、専門家があなたの進路をサポート。後悔のない選択をしませんか。」

人間による評価と「編集」:

AIは「そのままにしていませんか」「チャンスを逃してしまう」「手遅れになる前に」「後悔のない選択を」といった言葉で、損失回避の心理を効果的に刺激しています。ターゲットの漠然とした不安に寄り添いつつ、行動を促せています。

- 良かった点: ターゲットの不安に触れ、未来の不利益を示唆できている。「後悔」という直接的な言葉で損失回避を強調している。

- 改善点: 具体的な「失うもの」をより鮮明に想像させる。行動しないことの「重み」を増す。

例えば、AIが出したコピーを人間が編集すると、次のようになるかもしれません。

- AI: 「今、一歩踏み出さないと、あなたは理想の未来へのチャンスを逃してしまうかもしれません。手遅れになる前に、専門家があなたの進路をサポート。後悔のない選択をしませんか。」

- 人間が編集: 「漠然とした将来への不安、そのままだと一生後悔するかも。 今、行動しなければ、望むキャリアへの扉が閉ざされてしまいます。 専門家とのたった一度の相談で、未来は大きく変わる。このチャンスを、逃さないでください。」(「一生後悔する」「扉が閉ざされる」といった強い言葉で、より具体的な損失を想起させ、行動への圧力を高める)

このように、AIの出力を元に、人間がターゲットの感情に深く訴えかける言葉や、具体的な損失イメージを加えることで、損失回避の訴求力を高めることができます。

実験のポイント: 「コピーする」と「編集する」

この実験を通して、生成AIを効果的に使うための重要なポイントが見えてきます。それは、AIの出力を「コピーする(そのまま使う)」ことと、「編集する(修正・改善する)」ことを意識的に使い分けることです。

- 「コピーする」AIの役割:

AIは、私たちの指示に基づき、膨大なデータから最適な言葉の組み合わせを「コピー」してきます。これは、最初のアイデア出しや、多様な表現パターンを素早く手に入れる際に非常に役立ちます。人間が考える時間や手間を大幅に削減できます。 - 「編集する」人間の役割:

AIが出したものをそのまま使うのではなく、それが本当にターゲットに響くか、企業の意図と合致するか、倫理的に問題ないか、そして何よりも「心に響くか」を「編集」し、磨き上げるのが人間の役割です。人間だけが、言葉に「意味」と「魂」を吹き込むことができます。

まるで、AIが美味しい材料をたくさん用意してくれるけど、それをどう調理して、どう盛り付ければ最高の料理になるかを決めるのは、私たち人間であるシェフの腕にかかっている、ということなのです。

実験結果からわかること:AIの得意と人間の役割

今回の実験を通して、生成AIがコピー作成においてどんなことが得意で、どんな時に人間の力が必要なのかが、よりはっきりと見えてきました。

- AIの得意なこと:

* 特定のキーワードやテーマに基づいた大量のバリエーション生成。

* 指示された「型」や「トーン」を再現する能力。

* 特定の心理トリガーを示す言葉のパターンをデータから見つけ出し、組み込むこと。

* 素早く、疲れずに作業を進められること。 - 人間が必要なこと:

* AIに与える「プロンプト」の質を決めること。つまり、どんな「脳が欲しがる言葉」が欲しいのか、その「目的」を明確にすること。

* AIが生成した数多くのコピーの中から、ターゲットの心に本当に響く「一番良いもの」を選び抜く「判断力」と「センス」。

* AIが生成したコピーに、具体的な感情や、その背景にある「ストーリー」、そして「共感」という人間の要素を付け加える「編集力」。

* コピーが社会に与える影響や、倫理的に問題がないかを判断する「責任感」。

* 言葉の奥にある「文化的なニュアンス」や「流行の兆し」を読み解く「洞察力」。

結局のところ、AIはあくまで「道具」です。どんなに高性能な道具でも、それを使いこなす「職人」がいなければ、その性能を最大限に引き出すことはできません。生成AIという強力な道具を使いこなし、素晴らしいコピーという「作品」を生み出すのは、私たち人間という「言葉の職人」なのです。

AIコピーで「売れる言葉」を生み出すための人間の役割

AIがどんなに進化しても、広告の最終的な目的は、人の心を動かし、具体的な行動へと繋げることです。そのためには、AIにはできない、人間ならではの役割が欠かせません。

- 「共感」を創造する力:

AIは「共感」を計算することはできますが、心から「共感」する感情を持つことはできません。ターゲットの心の奥底にある痛みや喜び、願望を深く理解し、それに寄り添う言葉を生み出すのは、人間だからこそできることです。 - 「問い」を立てる力:

AIは「答え」を出すのが得意ですが、「どんな問いを立てるべきか」は教えてくれません。真に革新的なコピーは、「こんな商品が欲しい」という問いからではなく、「こんな世界があったらいいのに」という大きな「問い」から生まれることがあります。この「問いを立てる力」は、人間の思考の原点です。 - 「物語」を語る力:

人は、物語に心を動かされます。商品やサービスにどんな物語があるのか、それを使うことでどんな物語が生まれるのか。AIは既存の物語のパターンを学習できますが、真に人々の心に残る、感情豊かな物語を創造し、語りかけるのは人間の役割です。 - 「責任」を引き受ける力:

生成されたコピーが、世の中にどんな影響を与えるか、誰かを傷つける可能性はないか。そうした倫理的な判断を下し、その結果に対して責任を持つのは、私たち人間です。この責任感こそが、AIにはない、人間の最も大切な要素の一つです。

これらの役割は、AIに置き換えられるものではありません。むしろ、AIがより効率的に「言葉の種」を生成してくれるからこそ、私たちはこれらの「人間ならではの役割」に、より多くの時間とエネルギーを費やすことができるようになるのです。

AI時代に“人間の思考力”で勝つためのプロンプト活用術

今回の実験と考察を踏まえて、生成AI時代に“人間の思考力”で勝ち、最高のコピーを生み出すためのプロンプト活用術をまとめます。

- 「究極の目的」を最初に明確にする: AIにコピーを依頼する前に、そのコピーで「最終的にどうなってほしいのか」を、自分自身で徹底的に考える。

- 「誰のどんな心」を動かしたいか指定する: ターゲットの感情、願望、悩み、信念などを具体的にプロンプトに盛り込み、心理トリガーを使うならその旨を明記する。

- 「具体的な出力形式」を詳細に指示する: 文字数、トーン、使う言葉の種類(専門用語、優しい言葉など)、型(見出し、キャッチコピー、商品説明文など)を細かく指定する。

- 「参考例」を積極的に与える: 過去の成功事例や、あなたが「こんな感じ」と思っている具体的な文章をいくつかプロンプトに含めることで、AIの出力精度を高める。

- 「AIの提案」を冷静に評価し、繰り返し「改善指示」を出す: AIは一度で完璧な答えを出すとは限りません。生成されたコピーを丁寧にレビューし、良かった点、悪かった点を具体的に伝え、何度も指示を出し直す。

- 「人間ならではの感情と意味」を最後の仕上げで注入する: AIが出力したコピーに、あなた自身の経験や感性、そして心からのメッセージを加えて、唯一無二の「完成品」に磨き上げる。

これらのプロンプト戦略と、人間による最終的な「磨き上げ」のプロセスこそが、生成AIの能力を最大限に引き出し、「成果最大化」につながる「売れる言葉」を生み出すための、最も効果的な方法なのです。

まとめ

生成AIは、私たちの想像を超えるスピードで「言葉のアイデアの種」を大量に生み出すことができる、まさに革命的なツールです。しかし、その種を育て、人々の「脳が欲しがる言葉」という「花」を咲かせ、そして「成果」という「実」を結ばせるためには、私たち人間の「思考力」と「感性」が不可欠です。

今回の「心理トリガーを叩き込む実験」を通じて、生成AIは人間の心の動きを言葉のパターンとして再現できること、そしてそれを最大限に活用するためには、的確な「プロンプト戦略」が鍵となることが分かりました。

AI時代だからこそ、私たち人間は、AIができない「問いを立てる力」や「感情を理解する力」、そして「倫理的な判断を下す力」を磨き続けることが大切です。人間とAIが「共創」することで、これまで以上にパワフルで、人々の心に深く響く「売れる言葉」を、私たちは生み出していけるのです。

AIはあなたのクリエイティブなパートナーです。恐れることなく、この新しい時代の道具を使いこなし、言葉の力で未来を切り拓いていきましょう。