AIが進化し、データに基づいたマーケティングが主流となる現代。しかし、私たち人間の心には、AIでは測りきれない奥深さがあります。その一つが「色」が私たちに与える影響です。今回は、色がどのように私たちの脳に働きかけ、購買行動を誘発するのかを、脳科学の視点から分かりやすく解説します。身近な例を交えながら探求していきましょう。

目次

- 色はなぜ私たちに影響を与えるのか?脳の不思議な働き

- 購買行動を誘発する色の力:具体的な心理効果

- 色の組み合わせと見せ方の工夫:マーケティングの魔法

- なぜこの知識がAI時代に重要なのか?人間の思考力の価値

- まとめ:色の力を理解し、賢い消費者、そして創造的な発想を

色はなぜ私たちに影響を与えるのか?脳の不思議な働き

私たちは毎日、意識せずにたくさんの色を見ています。お店の看板、商品のパッケージ、友達の服など、あらゆる場所に色が使われています。これらの色は、実は私たちの脳に直接働きかけ、感情や気分、さらには行動までにも影響を与えているのです。

脳科学的に見ると、色を見るという行為は、単に「色が見える」ということ以上の意味を持ちます。目に入った色の情報は、脳の「視覚野」という部分で処理されます。さらに、この情報は感情を司る「扁桃体(へんとうたい)」や、記憶に関わる「海馬(かいば)」など、他の脳の領域とも密接に連携します。これにより、私たちは色から「暖かい」「冷たい」「美味しそう」「安心できる」といった様々な感情やイメージを瞬時に感じ取ることができるのです。

例えば、熱いお茶のペットボトルキャップがオレンジ色だったり、スポーツドリンクのキャップが水色だったりするのを見たことはありませんか。これは、私たちが無意識のうちに暖色から暖かさを、寒色から涼しさを想像していることを企業が知っているからなのです。このように、色は私たちの心や体に直接作用する不思議な力を持っています。

購買行動を誘発する色の力:具体的な心理効果

では、具体的にどのような色が、私たちの購買行動に影響を与えるのでしょうか。いくつかの代表的な色とその心理効果を見ていきましょう。

赤:情熱と緊急性を伝える色

赤は、情熱、エネルギー、興奮といった強い感情を呼び起こす色です。私たちの心拍数を上げ、注意を引きつける効果があります。そのため、セール品の値札や「限定品」といった表示によく使われます。ファストフード店のロゴや内装に赤が多く使われているのも、食欲を刺激し、素早い購買を促す効果があるためと言われています。例えば、コカ・コーラの赤いロゴは、エネルギッシュで活発な印象を与え、多くの人の「飲みたい」という欲求を刺激しています。

青:信頼と冷静さを生む色

青は、冷静さ、信頼、安定といった感情を連想させる色です。心拍数を落ち着かせ、安心感を与える効果があります。そのため、銀行や保険会社、IT企業のロゴなど、信頼性が重視される分野でよく使われます。航空会社のロゴにも青が多く見られるのは、空を連想させ、安全な旅をイメージさせるためかもしれません。また、一部の清涼飲料水のパッケージに青が使われるのは、涼しさや爽やかさを表現するためです。

緑:安らぎと自然を連想させる色

緑は、自然、健康、安らぎといったイメージを持つ色です。心を落ち着かせ、リラックス効果をもたらします。環境に配慮した製品やオーガニック食品のパッケージ、健康関連サービスのロゴによく見られます。スターバックスのロゴが緑色なのは、自然とのつながりや、店内でゆったりとくつろげる空間を表現しているためと言われています。不動産情報サイトSUUMOのメインカラーが緑なのも、安心感や居心地の良さを表現しているのかもしれません。

黄:注目を集め、明るさを伝える色

黄色は、明るさ、希望、楽しさ、そして注意といった印象を与える色です。人の目を引きつける力が強く、注意喚起やポジティブなメッセージを伝えるのに効果的です。道路工事の標識やスクールバスなど、危険を知らせる場所にも使われます。また、子ども向けのおもちゃや、明るく楽しい雰囲気を演出したい商品のパッケージにもよく使われます。マクドナルドのロゴに黄色が使われているのは、明るく活気のある雰囲気を表現するためとも言えるでしょう。

オレンジ:親しみやすさと活気を生む色

オレンジ色は、温かさ、活発さ、親しみやすさを感じさせる色です。食欲を増進させる効果もあり、食品パッケージや飲食店でよく見られます。赤ほどの強い刺激はなく、黄色よりも温かい印象を与えるため、若者向けのカジュアルな商品や、家族向けのサービスによく使われます。例えば、子ども向けのイベント告知や、地域のお祭り案内などにオレンジ色が使われることがあります。

黒:高級感と権威をまとう色

黒は、高級感、権威、洗練された印象を与える色です。製品を実際よりも重く感じさせたり、強さを感じさせたりする効果もあります。高級ブランドの製品や、質の高さをアピールしたい商品によく使われます。例えば、高級車の内装や、エレガントなファッションアイテムに黒が多く用いられます。他の色と組み合わせることで、その色をより際立たせる効果もあります。

色の組み合わせと見せ方の工夫:マーケティングの魔法

単一の色だけでなく、色の組み合わせや見せ方によっても、私たちの購買意欲は大きく左右されます。ここでは、色の不思議な効果をさらに深掘りしてみましょう。

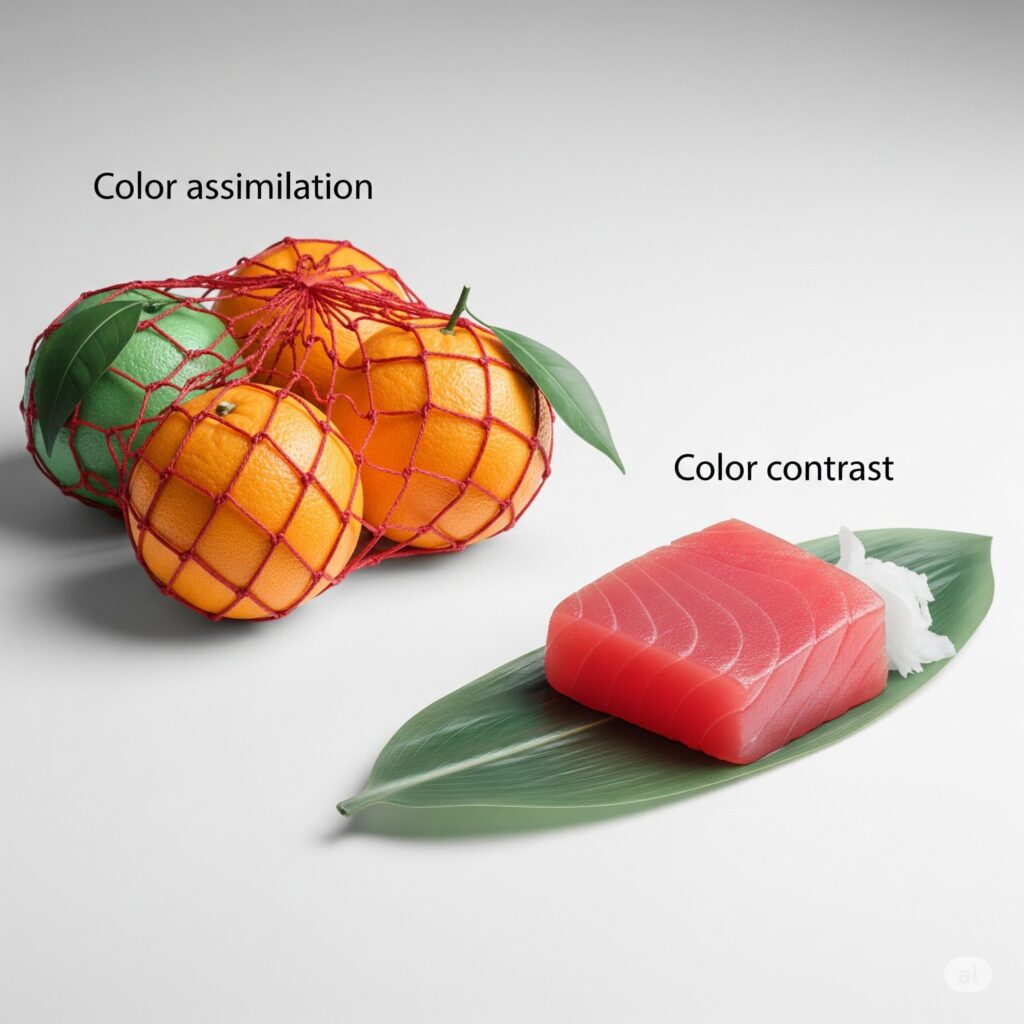

色の同化現象:みかんのネットの秘密

スーパーでみかんが赤いネットに入って売られているのを見たことがありますか。実はこれ、「色の同化現象」という心理効果を利用した賢い工夫なのです。オレンジ色のみかんを赤いネットに入れると、みかんの色がネットの赤色に引きずられ、より赤みを帯びて、甘くて美味しそうに見えるのです。同じ原理で、枝豆やオクラがネットに入って売られているのも、鮮度をより良く見せるためと言われています。

色の対比効果:鮮度を引き出す組み合わせ

お寿司屋さんで、赤いマグロの刺身が緑色の笹の上に置かれているのを目にしたことはありませんか。これは「色相対比」という効果を利用しています。赤と緑は補色関係にあり、隣り合うことで互いの色をより鮮やかに引き立てます。この組み合わせによって、マグロの赤みが一層強調され、新鮮で美味しそうな印象を与えることができるのです。

このように、色の組み合わせ一つで、商品の魅力が大きく変わることがあります。企業は、消費者にどのような感情を抱かせたいか、商品をどのように見せたいかによって、慎重に色を選び、組み合わせています。

なぜこの知識がAI時代に重要なのか?人間の思考力の価値

AIは膨大なデータを分析し、最も効果的な色の組み合わせを提案できるようになるかもしれません。しかし、なぜその色が人々の心に響くのか、その根源にある「人間の感情」や「文化的な背景」を深く理解するのは、やはり私たち人間です。

AIがどれだけ進歩しても、私たちは感情を持ち、経験を通じて学び、共感する生き物です。色彩心理学や脳科学の知識は、AIが導き出したデータに、私たち人間ならではの「意味」や「ストーリー」を与えるための重要な土台となります。AIが「これが売れる色です」と教えてくれても、「なぜ売れるのか」「その色でどんな感情を届けたいのか」を考えるのは、私たち人間の思考力なのです。

この知識を学ぶことは、皆さんが将来、商品を開発したり、広告を作ったりする際に、AIを単なる道具として使うだけでなく、その力を最大限に引き出し、人々の心を動かすクリエイティブな発想を生み出す助けとなるでしょう。

まとめ:色の力を理解し、賢い消費者、そして創造的な発想を

色が私たちの脳と購買行動に深く関わっていることが理解できたでしょうか。企業は、私たちの無意識に働きかける色の力を巧みに利用して、商品の魅力を伝え、購買を促しています。この知識は、皆さんが賢い消費者として、広告や商品の意図を読み解く力になります。

また、将来皆さんが何かを「作る側」になったとき、この知識は強力な武器となります。どのように色を使えば、伝えたいメッセージが届き、人々の心を動かすことができるのか。それは、データだけでは導き出せない、人間の深い洞察力と創造性から生まれるものです。

AI時代だからこそ、私たち人間が持つ「思考力」と「感情の理解」の価値はますます高まります。色の持つ力を理解し、日常生活や将来の学習、キャリアに活かしていきましょう。